JST科学技術用語日英対訳辞書において「視覚像」はvisual imageと訳され、学術論文などでも普通に使用されてはいるが、何しろ「視覚像」とは個人が見ているものなので「これが視覚像です。」と、他人に指し示すことなど出来ないのです。それはあくまで想定されたものであり、E.H.ゴンブリッチが「芸術と幻影」で展開する「見たまま描ける、描けない」という議論の「見たまま」にあたるものです。

ゴンブリッチはここで「画家は見たままを描けない」と言い、そしてそれを読んだある人は「そんなことはない。見たままを描けるのだ。」などと、ダヴィンチかなんかの図版を「ほらね。」と示したりします。ダヴィンチは「片目に限定するならば、見たまま描ける」と断言、あるいは確信した人です。又、「ほらね。」と図版を示す人にとっては、その図版にその人個人の「見たまま=視覚像」と類するものを見出すからでしょう。つまり、その人がその図版の現場に行ったとすると、ダヴィンチと同じ風景を見、それを彼は描いたのだから「見たまま描いた」という合意が生じるのです。そしてそこには「見たまま=視覚像」というものの社会的に共有された想定が見られるということです。

その想定とは、例えばゴンブリッチの言う、彼個人の「見たまま=視覚像」というものが、その他の各個人の、あるいは、それを読んだ各個人の「見たまま=視覚像」をも同時に指しており、つまり共有のものとして有り、それはダヴィンチらの図版において、「ほらね。」と、その共有性が担保されているという構図です。しかしこの構図は想定の何物でもなく、先にも言ったように確かめようが無いのです。そしてその想定はダヴィンチらの図版を担保として成り立つ、あるいはダヴィンチらの図版によってしか成り立たない、つまりそれが無いと成り立たない想定だと言えます。もしダヴィンチらの絵や図版が世の中に無かったら、こうした想定は生まれないのです。丁度、それらが入ってくる前の昔の日本のように、これが自分の「見たまま=視覚像」だと示せるものは、ダヴィンチらの絵、あるいはその進化形である写真や映像しか無いからです。

従って、視覚像の想定はダヴィンチらが開発した描画方法、つまりこれが透視法であり手描きの写真なのですが、その発生以降に、あるいはそれが発生したが故に同時に生じた想定であり、それに付随した想定だと言えます。又、その絵や図版を現代の写真や映像に言い換えることも可能なので、これらをひっくるめて写真原理とします。つまり視覚像という想定は写真原理の出現により生じたのです。

又、「見たまま=視覚像」という想定は、誰がその現場に行っても、それを描いた人と同じように見えるという想定だから、誰が見ても等しく見える、あるいは等しく在る、厳然と実在する外部世界、という想定が含まれています。それがリアリズム=実在論です。このリアリズムという想定は、写真原理が持ち込まれる以前の日本においての世界観であった、諸行無常と大きく異なるということが重要なのです。

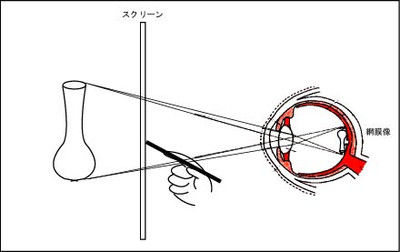

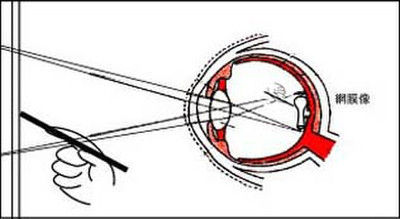

ダヴィンチらが開発した写真原理とは、端的に言えば、それは単眼の網膜像を描き取るということです。間違ってもそれは視覚像では無いということです。つまり透視法を象徴する透写装置での描法は、幾つかの疑問点に目をつむれば、理論的にも原理的にも網膜像を写し取る作業と言え、それはフィルムの感光板や基盤がフラットであるのに対し、網膜は湾曲している、あるいは両眼視などの相違点を除けは写真機の原理と、ほぼ一致します。このことにおいてダヴィンチの「片目に限定するならば、見たまま描ける」ということが教理化、もてはやされたのです。言わば画期的な発明だったのです。

そしてそうしたダヴィンチらの教理や透視法絵画、それを生み出す制作手順が広まった直ぐ後、ヨハネス・ケプラーは実際の人間の眼球の網膜に、レンズである水晶体による外部世界の結像、つまり網膜像を発見、確認します。それにより目の仕組みはダヴィンチらのカメラオブスキューラや透写装置、その後の写真機と一致することが実証されたのです。当時、網膜像が脳の中枢までそのまま伝えられ、それがvisual image(視覚像)になると考えられていたようだから、正に写真原理の絵は「片目に限定するならば、見たまま描ける」だったのです。又、網膜像は視覚像と違い、一応実験室での再現実験が可能です。そして網膜像は光学現象だから、同じ機能を持つ眼球であれば、個別の差はなく、個人、年代、地域の差などは無く全て等しく、網膜には同じ外部世界が同じように結像されます。つまり写真原理で作られた絵は、他の人が持つ目と同じ機能を持つ目で為されるのだから、「見たまま描いた絵」の「見たまま」は、描いた人の「見たまま」であり、それは同時に私の「見たまま」であり、そして同じ目の機能を持つ全ての人の「見たまま」となります。これは上記の「見たまま=視覚像」の想定、構図と限りなく一致し、「見たままを描けるのだ。」などとダヴィンチかなんかの図版、つまり写真原理の絵を「ほらね。」と言って示すことが成立します。又、それによりリアリズム=実在論が担保され、主観客観が生まれ、ここから西洋哲学、科学がスタートするのです。15〜17世紀のことです。

しかし、これでめでたし、めでたしと一件落着にはならないのです。問題が残っています。ここでは人類全ての、つまり同じ世界を映している各網膜像と各視覚像が限りなく一致するということで成立するのですが、それならば何故、「見たまま=視覚像」の絵がダヴィンチらが開発した写真原理の絵まで待たなければならなかったのか、という問題です。網膜像=視覚像なら、世界中の地域で、各時代を通じて、写真原理の絵が在るのが道理でしょう。しかし無いのです。しかもその開発は光学機器の助けを借り為されました。

つまり写真原理の絵とそれ以前の絵、あるいはそれが輸入される前の日本の絵、掛け軸や障壁画などとは大きな違いがあります。それは写真原理の絵は一人称視点を持っており、その他は持っていないということです。一人称視点の大きな特徴とは、真っ直ぐな廊下に立ち、遠方を眺めると廊下の両線は遠方に行くほど収縮し、「ハ」の字を形成します。これが廊下の「ハ」の字です。そして人類は皆、同じ機能の目を持っているのだから、その各網膜像は同じように写真原理的に一人称視点を持っており、廊下の「ハ」の字が映っているはずだし、実際私は廊下の「ハ」の字が知覚認識できます。そうであるのに、なぜ日本の絵には廊下の「ハ」の字が<一切>描かれなかったのか、という問題です。そしてそれに連動する「青空問題」があります。昼間の青空が絵に描かれるのは廊下の「ハ」の字が描かれるのと連動しています。日本の絵には、廊下の「ハ」の字が登場するまで昼間の青空が登場しないのです。これは西洋においても同様です。

「見たまま=視覚像」とは、世界をそう見るという、知覚認識するということが含まれている。もし、「見たまま=視覚像」に、私がするように、廊下の「ハ」の字や昼間の青空を当時の絵師が見たなら、つまり知覚認識していたなら、何故それが描かれなかったのかということです。そのように見えたが絵画様式があるので描かれなかった、という様式のせいにするのは如何にも強引で短絡で、知的でなく無理やり納得させるようで、第一、エレガントさが微塵もない。それにそもそも、そんなに大事な様式なら、ダヴィンチらの写真原理開発以降、その様式が東西を通じてあっさり捨てられた理由が説明出来ない。又、ゴンブリッチの「再現されたものがその様式によって認識される」(芸術と幻影p134)を採用するなら、この場合、彼の言い分に反し、様式のせいで知覚認識したものが描かれなかったとなり、知覚認識とは全く別の独立した摩訶不思議な様式があるということになり、そんな様式とは一体何だ、ということになる。

以上のことは総じて網膜像=視覚像では無いということを示唆している、ということです。つまり網膜像と知覚認識された視覚像とは違うもの、という可能性を示唆しており、網膜像は普遍で人類共通と言ってもいいかも知れないが、知覚認識は時代や地域において異なり、そしてそれはある時ダイナミックに変化するということです。

これに関連した脳科学分野の小論文があります。

「物体の視覚像の脳内表現」では「認識は目でなく、心臓でもなく、脳で起こる。」と最初に書かれます。つまり網膜像は認識ではないと言うことです。それによれば、物体を見た時に活性する脳の精緻な部位を微小電極や磁気で探ると、一つ一つの細胞で対応しているのではなく、物体が持つ特長的な図形に反応する約一万個の細胞の各グループの組み合わせにおける活性が見られるといいます。このグループをコラムといい、側頭葉全体では約1300個のコラムがあるといいます。この論文が面白いのは、その組み合わせをアルファベットに喩えます。英語では28個のアルファベットの組み合わせで一万個以上の単語を表し、側頭葉では1300個の図形アルファベットの組み合わせで物体の像を表すということです。そしてこの図形アルファベットは固定したものではなく、大人の動物でも、視覚体験の変化によってダイナミックに変化することが明らかになったと述べられています。…変化するのです。

この「図形アルファベット」は何かゴンブリッチの「図式」を彷彿とさせます。そしてゴンブリッチの「画家は見たままを描けない」に話を戻すと、彼は写真原理の絵が表す「見たまま=視覚像」という一般的想定があることを、まず認めます。そしてその想定が正しいとすれば、画家たちが実際に行う作業は一体何かということです。その作業とは、画家が現実のモデルを前にし、それを描く前に、何年もデッサン帖や図版を模写するということであり、それは何故か、ということです。見たまま描けるのであればそうした作業は何なのか、ということです。そして彼は膨大な資料を漁り、そうした絵の背後にある過去から継承されてきた「図式」なるものを発見します。そして画家の何年もデッサン帖や図版を模写するという作業は、この図式の習得であり、その習得された図式を現実にあてはめ、絵が作られるというのが彼の主張です。

「図式」を「図形アルファベット」に類比するならば、習得されたアルファベットがその組み合わせで現実を指し示す単語を作るように、又、脳内で形成された「図形アルファベット」の各コラムがその組み合わせで現実の物体の姿態を認識するように、習得された「図式」の組み合わせにおいて現実のイメージを描き表す、となります。この工程をゴンブリッチは「図式と修正」と呼び、写真原理の絵が持つ「見たまま=視覚像」という一般的想定は正しくない、つまり習得された図式を現実に当てはめるのであって「画家は見たままを描けない」という結論に達するのが彼の著作「芸術と幻影」です。

又、私の考えの流れは、ゴンブリッチとは異なり、彼が画家の実質的作業から論を起こしたのに対し、私は私が認識し、それを描く廊下の「ハ」の字や青空を、何故昔の絵師たちは、あるいは西洋中世までの描き手たちは<一切>描かなかったのだろう、という素朴な疑問が端緒です。私が認識した外部世界の姿態を、同じように絵師たちも認識していたなら、それを描いたはずだという、同じ描き手としての素朴な疑問がその発端です。そして視覚像はそのまま記憶されないという事実から、概念に変換された記憶が知覚認識の本体であり、その知覚認識は古来よりの「写しの原理」などのシステムにより構築され、それが現実を映す視覚像というものの記憶にフィードバックされるのではないか、という考えです。この場合、知覚認識された記憶としての視覚像は不変ではなく変わり得るということで、絵師がそれを描かなかった理由が説明できます。そして「写しの原理」はゴンブリッチの「図式と修正」と多くの部分で重なります。そしてゴンブリッチが言う「絵は概念である」や「画家は見たままを描けない」は当然の帰結となります。

.

参考文献 物体の視覚像の脳内表現

モノを見分ける脳のメカニズムの一端を解明

アルハゼンとウィテロにおける視覚像の神経伝達

.

.

美術ブログランキングに

参加しています

他メンバーのブログはここからどうぞ

どうぞよろしく…![]()

にほんブログ村

コメント

コメント一覧 (54)

レオナルドの写生画を示したのは他ならぬゴンブリッチです。ゴンブリッチはあの画を,画家の視覚経験を反映するようになるまで徹底的に描き直した結果,もはや図式ではなくなった例として挙げています。動いている馬を透写装置で描くことはできないでしょうから,透視法とは無関係です。そしてゴンブリッチは,ルネサンス以降の巨匠たちはみな上と同じことをしてきたとも述べています。結局,「見たままを描けない」は大多数の二流の画家にはあてはまるが,巨匠たちにはあてはまらないと考えるべきなのです。

> 丁度、それらが入ってくる前の昔の日本のように、これが自分の「見たまま=視覚像」だと示せるものは、ダヴィンチらの絵、あるいはその進化形である写真や映像しか無いからです。

それは嘘です。『古今著聞集』を見ると,平安時代の絵師たちも画は基本的に見たままに近いほうがよい (それのみでは面白くないが) と考えていたことが分かります。また,源氏物語絵巻の下画では生後間もない乳児が両手を伸ばしていたのが,完成作品では塗り潰されて,おくるみに収まっています。リアリティがないと批判されて直したのでしょう。日本の絵画で粉本が整備されて流派が生じたのは中世以降と思われますし,視覚像を写そうとする描き方も続いていたはずです。後者の現れが似絵や雪舟です。

視覚像を精密に写すためには,動機 (世俗主義) や需要 (書割等),画材や技法 (紙やメタルポイントや青の顔料) が必要ですが,それらがあったかどうかは歴史の偶然です。描画における透写装置の利用がなぜ 15 世紀のフィレンツェで始まったのかも歴史の問題でしょう。「それにそもそも、そんなに大事な様式なら、ダヴィンチらの写真原理開発以降、その様式が東西を通じてあっさり捨てられた理由が説明出来ない」写真原理はともかく,視覚像に近い方が

基本的に魅力があるわけで,様式自体が大事なのではありません。あっさり捨てられたのは至極当然といえます。

しかしここでゴンブリッチには不備があると私は思っています。彼は「見える通りに描くと考えが現れ始めたのはやっとルネッサンスの時代を迎えてからである。」と言い、しかしその絵も実は、その背後に古代中世からの「因習」としての図式が潜んでおり、画家は印象派が登場するまで、図式を現実に合わせ「修正」することで絵を描いていた。と言っています。…となれば、古代から近代に至るまで、全ての絵は「図式」によって描かれた、となります。そしてそこでは何故、ルネッサンスにおいて突然「見える通りに描くという考え」が現れたのか解らないし、その理由は言及されていません。彼の論では、ただ、そうした考えが現れ、その様に描かれるが、実はそれも「図式」に因るものだ、ということです。

私は全ての絵が図式に因っていたとは思いませんし、もしそうであれば何故ルネッサンスに<「見たまま描く」という考え>が発生したのか説明出来ません。それは言い換えれば、ゴンブリッチを含めた多くの人に、画家や研究者や一般の人も含めた多くの人に「見たまま」描いた絵と思わせた絵がルネッサンスに登場したということです。そしてそれと全く同様に日本において、そうした絵がやって来た時、日本人の多くはその絵を今までの絵と区別し<「見たまま」描いた絵>と思ったのは歴史的事実です。つまり、その絵が無ければそう思うことなど無いということです。その絵とは今までに無かった一人称視点を持つ、私の言う写真原理の絵です。そしてダヴィンチらが開発したその絵は、図式という人間の描写機構の外部にある光学機器により為されました。つまりこれが図式に因らない絵です。この図式に因らない絵は絵の総量からいうとそんなに多くないかも知れないが、その絵から抽出された図像が人間の描写機構である図式に与えた影響は大きかったと思います。つまりここで図式の大きな改変が行われたのです。これが廊下の「ハ」の字です。こうした視点がゴンブリッチには欠けていると思います。

書いてあります。"the portrayal ceases to be a secondhand formula" とは,描画が図式でなくなるという意味です。

> 図式の修正で描かれ

ゴンブリッチは「図式の修正」とは言っていません。

> 誤読するのはあなたの自由です。

あなたは英語が読めませんから,「誤読」と判定する能力はありません。

> 図式を現実に合わせ「修正」することで絵を描いていた。と言っています。

図式を修正するとは言っていません。嘘もしつこく繰り返せば本当になるとでも思っているのでしょうか。

> ゴンブリッチを含めた多くの人に、画家や研究者や一般の人も含めた多くの人に「見たまま」描いた絵と思わせた絵がルネッサンスに登場したということです。そしてそれと全く同様に日本において、そうした絵がやって来た時、日本人の多くはその絵を今までの絵と区別し<「見たまま」描いた絵>と思ったのは歴史的事実です。

そもそもこれが間違いです。現代人には生硬に見えるジョットの画も,同時代を生きたボッカッチョからは本物そっくりだと評されました。親鸞の肖像 (西本願寺蔵) は鏡に映したようだということで「鏡の御影」と呼ばれました。「見たまま」かどうかは,視覚像を写そうとする画家の意思が実現されていると感じられるかどうかであり,その基準は時代や地域によって変わります。

> これが廊下の「ハ」の字です。

平行線をハの字に描いた方が表現効果がある場合は,昔からハの字に描かれています。

<a href="http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cimabue/madonna/madonna.html" rel="nofollow">http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cimabue/madonna/madonna.html</a>

<a href="http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cavallin/mosaic/1scene.html" rel="nofollow">http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cavallin/mosaic/1scene.html</a>

<a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Duccio_Maest%C3%A0.jpg" rel="nofollow">https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Duccio_Maest%C3%A0.jpg</a>

<a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Magimi_no_maki_(nun_chapter).jpg" rel="nofollow">https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Magimi_no_maki_(nun_chapter).jpg</a>

ttp://www.reiunji.or.jp/jihou/sonota_5.html

宗教的な崇拝の対象を描いている点が,西洋と東洋で共通しています。興味深いことです。

> こうした視点がゴンブリッチには欠けていると思います。

・「レオナルドパラドックス」というのが,このブログと,中溝幸夫という人の著書『視覚迷宮』以外に見当たらない。"Leonard's paradox" 等でも検索してみたが,それらしいものがない。歴史上重要な議論とは考えられない。

・「パラドックス」という以上,それは「明らかに誤りなのに,論理的に正しいかのように見えるもの」ではないのか。

・レオナルドの著述が広く知られるようになったのは 19 世紀以降である。デューラーは偶然に人を介してレオナルドの思考に触れた。

レオナルドの「教理」なるものは存在せず,当然ゴンブリッチがそれを否定することもありません。ゴンブリッチは視覚像と透視法とを結びつけていませんし,もとより両者は無関係です。「欠けている」というのは全くの的外れです。

それでも情報は乏しいです。もちろん Wikipedia などには載っていません。"Leonardo's paradox" という語を作ったのは,米国の心理学者 E・ボーリング (「若い女と老婆」の有名なだまし絵を広めたとの由) で,1942 年とのことです。レオナルドの手稿のどこかにそのような記述があるのだと思いますが,「教理化」されていたとはやはり考えられません。

工房の両隣は、小売業を引退した老夫婦とホテルマンの夫を見送った女性が犬と暮らしています。いずれも教養高い人達ですが、それでもゴンブリッチについて議論は出来ないと思うし、しようとも思いません。例えばゴンブリッチの「見える通りに描くと考えが現れ始めたのはやっとルネッサンスの時代だ。」にしても何のことか解らないと思います。この理解には定説としての美術史という知識が要るのです。彼らにしてみれば「えっ、絵は昔から見える通りに描くのではないの?」となり、中世や日本の絵の図版を示し、「これの何処が見える通りではないの?」などと言ったりしますが、これは仕方ありません。問題なのは西洋由来の定説で成り立つ専門と、一般との大きな隔たりなのです。

私が言う教理とはダヴィンチの教理ではなく、ダヴィンチらの教理であり、それはゴンブリッチの「このような教理は、1550年から1850年までの少なくとも300年間各地のアカデミーを支配することになる」p225を受けてのものです。その教理の代表的なものはアルベルティの「絵画論」だと思いますが、これがいわゆるデカルト遠近法主義であり、これが「定説としての美術史」の大きな基盤であり「見たまま描く」という視覚のドグマを形成します。

ゴンブリッチはこの「定説としての美術史」やドグマに鉄槌を下すわけですが、そのキモが、見たまま描いたのではなく、実は習得した図式なるものによって描かれた。のであり、図式の痕跡があろうとなかろうと、図式によって描かれるという主張です。

一方、お隣の老夫婦たちにしてみれば、「見える通りに描くと考えが現れ始めたのはやっとルネッサンスの時代だ。」が、理解できないのに、その「定説としての美術史」を覆そうとする図式なるものの工程や意味することは全く理解できないと思います。「どっちみち見えた通りになるんでしょ」となります。もし、彼らがゴンブリッチの「芸術と幻影」を初めから終わりまで読んだとしたも、たとえ英文で読んだとしても、ゴンブリッチの真意、それが意味することは理解できないと思います。

私はゴンブリッチと恐らく同様に、「定説としての美術史」は間違っていると思っています。そしてその定説を覆すには、定説を信じる、あるいは認める、それを専門とする人たち向けに発する以外にはないのです。これらの記事は、残念ながら「定説としての美術史」自体を知らない隣の老夫婦たちに読んで欲しくて書いたのではありません。そしてそれは西洋由来の「定説としての美術史」が如何に普通の日本人と乖離しているかということです。

ゴンブリッチは視覚像という言葉も使っていませんし、その透視法との関連も言及していません。それがゴンブリッチの問題点だと言っているのです。的外れも糞も、これはゴンブリッチに対する私の批判です。

レオナルドパラドックスという言葉を指したのではありません。私が言ったのはそれを取り上げた過去の私の記事です。そこに中溝幸夫が手稿から引用した「両目で見たものは描けない」というダヴィンチの言葉があるということです。

それこそドグマの温床じゃないんですか。

> 私が言う教理とはダヴィンチの教理ではなく、ダヴィンチらの教理であり

「ら」って誰ですか? ケプラーですか? ケプラーは 1571 年生まれですから,1550 年から支配したという教理には参画できません。

> それはゴンブリッチの「このような教理は、1550年から1850年までの少なくとも300年間各地のアカデミーを支配することになる」p225を受けてのものです。

この「教理 (doctrine)」の解釈はしばらく脇に置くとして,ゴンブリッチは「教理」と透視法とを特に結びつけてはいないのですから,まずその「教理」が透視法であるということを明らかにしないと,あなたが言うダヴィンチ「ら」の教理をゴンブリッチが否定したことにはなりません。

> これがいわゆるデカルト遠近法主義であり

デカルトは 1596 年生まれで,この人もあなたが言う「教理」に参画できません。

> ゴンブリッチはこの「定説としての美術史」やドグマに鉄槌を下すわけですが、そのキモが、見たまま描いたのではなく、実は習得した図式なるものによって描かれた。のであり、図式の痕跡があろうとなかろうと、図式によって描かれるという主張です。

図式の痕跡がなくなる場合があるのは,画家の視覚経験を画に反映させようとするからであって,しかもルネサンス以降の巨匠たちは皆そうしてきたと,ゴンブリッチは言っています。それって「見える通り」とどう違うんですか? そこで透視法を持ち出すことはできません。

> 「どっちみち見えた通りになるんでしょ」となります。

そう考えるのが当然です。できるだけ変なことを言ったもん勝ち,やったもん勝ちの人たちが正しいわけはありません。

古典期の画家たちは,ゴンブリッチが言うように,図式を使った修業や教育を経験していましたから,図式から出発して画を修正するという描き方をする人もきっといたでしょう。しかし,オールド・マスターズの視覚像を写し取る能力は卓越しています。

> 私はゴンブリッチと恐らく同様に

どこが同様なんですか? 単なる「敵の敵は味方」という論理ではないですか。

> ゴンブリッチは視覚像という言葉も使っていませんし、その透視法との関連も言及していません。それがゴンブリッチの問題点だと言っているのです。的外れも糞も、これはゴンブリッチに対する私の批判です。

視覚像と透視法とは無関係ですから,あなたの意見は誤りであり,それに基づくゴンブリッチへの批判は的外れです。

西洋絵画におけるルネサンス (復興) の始まりをいつと見るかですが,古代ローマの絵画の影響を受けたチマブーエ,ピェートロ・カヴァッリーニ,ドゥッチョ・ディ・ブォニンセーニャ,ジョットらからとするのが美術史の定説です。アルベルティはジョットより 130 年以上後の人です。「見える通り」は透写装置よりはるかに先行しています。

> そこに中溝幸夫が手稿から引用した「両目で見たものは描けない」というダヴィンチの言葉があるということです。

その言葉は,もしかすると近代に入るまで,誰にも読まれなかったかもしれません。「このことにおいてダヴィンチの「片目に限定するならば、見たまま描ける」ということが教理化、もてはやされたのです」というのはどうしようもない嘘です。

ところが,『芸術と幻影』では "...and what we see first in him 〔=Giotto〕 is therefore not lifelikeness but rigid restraint and majestic aloofness." 「彼の作品を見てまず気付く点は,本物らしさではなくて,硬直した抑制と荘厳なよそよそしさということになるのである」 (瀬戸訳 p.101) と述べられていて,これがゴンブリッチの真意だとすれば感性が欠けていると思います。私もジョットの画は「現代人には生硬に見える」と言いました。しかし,それは一般にはそのようにも見えるだろうという意味であって,私個人の感想ではありません。ジョットの画は構成がすばらしく,現代的な巧拙を超えたリアリティをもっています。鳴門市の大塚国際美術館に,スクロヴェーニ礼拝堂を陶板のレプリカで再現した空間があります。ジョット・ブルーに包まれる雰囲気は十分に味わえます。イタリアまで本物を見に行くのはなかなか大変です。

ゴンブリッチは『芸術と幻影』の中で,visual image(s) という句を 9 回使っていますが,それらはすべて「図像」と解すべきもののようです。ここで言う「視覚像」に相当する表現は visual experience(s),あるいは文脈から明らかなら単に experience(s) です。"...to make and match and remake till the portrayal ceases to be a secondhand formula and reflects the unique and unrepeatable experience the artist wishes to seize and hold." の experience は「視覚像」に相当します。第 5 章「方式と経験 (Formula and Experience)」も,その意味するところは「図式と視覚像」でしょう。

「ジオットは14世紀のフィレンツェの画家であり、遠近法成立に深く関与した画家の一人であるとされている。美術史上彼の残した功績は偉大なものであるが、とりわけ彼が同世代、次世代に影響を及ぼしたのは、「自然の美術を残した画家」(ギルベルティ覚書)「ジオットは自然を手本にし、形態を自然に描いた画家」(「ジオットの芸術」生田円)などと、自然をありのまま、見えた通りに描いた画家ということであり、その事において当時の人々は驚いたのである。…(しかし)少なくとも現在において我々がジオットの作品を見る限り「現実の世界を見た通り描いた」という念は抱かないだろう。それは遠近法が未だ不完全であり、遠近法成立後の絵画と比べて歪な感じが拭えないからである。しかし重要なのは、当時の人々にとって彼の作品は「現実の世界を見た通り描いた絵」だったのであり、それは彼らが認識した世界を、これ以上無い程に写した絵だったのである。そしてそれは我々にとっての現実世界とは明らかに違うものである。」

…若き日の文章ですが、ここで私が言いたかったのは、個人が見る世界は他人にも共有され、それは我々が見る世界となり、従って世界の様相は唯一である、という信念ともいえる前提がありますが、果たしてそれは本当か、ということであり、これが当ブログが問題とすることです。その前提が実在論であり自然主義と言われるもので「本物らしさではなくて…」と言うゴンブリッチにしてもその前提に囚われています。その観点に立てば、ジオットよりもダヴィンチの方が自然を優れて捉えており、ジオットはそれ以前の画家より自然を優れて捉えている、となります。これがいわゆる文化進化論でルネッサンスで完成したという西洋優位主義となり、これが教理で日本人もそれに囚われていまった西洋美術の文脈です。その教理はダヴィンチやアルベルティらを始祖にケプラー、ガリレオ、デカルト、ニュートン、マルクス、新しくはグリーンバーグやロザリンド・クラウスらがいます。彼らにより徐々に強固になります。ゴンブリッチは少なくともダヴィンチ、アルベルティを挙げています。しかし、そうではなく、当時の人は初めから世界を一様に、視覚的に認識していたのではなく、ジオットの絵やダヴィンチの絵を見ることにより、そう認識したというのが私の主張です。

ゴンブリッチの真意は解りませんが、彼は私が言う視覚像という概念には一切言及していないと思います。私が言う視覚像とは、日曜画家が公園などで両手を伸ばしてフレームを作り、片目でて覗いているでしょ。これが四角く切り取られた視覚像であり、これが今から描く絵の直接の対象であり、網膜像を想定したもので、いわば、想定の想定です。ゴンブリッチは全ての画家は「見たものは描けない」…つまり描かなかったと言っているのですから視覚像は出てこなくて当然です。 visual experience(s),あるいはexperience(s)はそうした視覚像とは全く違います。視覚的経験とは我々が普段やっていることで、経験は言葉、つまり概念に変換できます。それを覚えていたり説明出来たりするから経験なのです。何も覚えていなければそれは「経験した」とはいいません。又、視覚経験はその経験のない似顔絵画家にアウトプットを委託することもできます。日曜画家の四角いフレームで切り取られた視覚像とは根本的に違います。もしそれを正確に写せたとしたら、写真機やナディアのようにそれは概念を通過しません。ナディアは言葉=概念の習得と同時にその才能が失せたといいます。だからゴンブリッチは「絵は概念だ」と繰り返しいうのです。

その前提は,ヒトという同じ種の動物であることから来る直観によるもので,別に「西洋優位主義」ではありません。世界の様相が唯一でない場合は,そうなる理由に関心が向けられ,視力,色神,薬物や何らかの疾患による幻覚などの概念が説明のために必要です。真珠の鑑別士が素人に見分けられない等級を見分けるのは訓練の結果です。人によって見え方が違うものがあると話題になります。

http://kazoo04.hatenablog.com/entry/2015/02/27/150642

特殊な理由がないかぎり,人間は知覚情報を脳内で処理する方法までみな同じです。

> 当時の人は初めから世界を一様に、視覚的に認識していたのではなく、ジオットの絵やダヴィンチの絵を見ることにより、そう認識したというのが私の主張です。

なぜ選ばれたのがジョットやレオナルドの画であって,他の画ではなかったのでしょう?

①単なる偶然,流行のいたずら。

②一様に認識されていた世界に,ジョットやレオナルドの画は近かった。

説明として②の圧勝でしょう。

> 私が言う視覚像とは、日曜画家が公園などで両手を伸ばしてフレームを作り、片目でて覗いているでしょ。これが四角く切り取られた視覚像であり、これが今から描く絵の直接の対象であり、網膜像を想定したもので、いわば、想定の想定です。

最後まで片目で描く人はまずいません。「視覚像」は途中でどこへ行ってしまうのでしょう。そもそも,そういうことをしない画家も大勢います。彼らには「視覚像」がないのでしょうか。視覚像は視覚を有する誰もが脳内にもっているもので,透視法とは無関係です。

ゴンブリッチは,(visual) experience は unique, unrepeatable, individual であり (変換・再現・共有できない),画家はそれを記録することを望むが不可能だ,と言っています。彼の言う視覚経験は,他者が直接知りえない視覚像に相当します。画家はゴンブリッチと違って表現者なので,たとえ不可能でもあきらめることはありません。透視法は視覚像を近似するための一方法にすぎないのに,あなたが透視法を特別視するからおかしな議論になるのです。

写真をあくまで参考にしたクールベやマネに対して,写真を写したと思われるカバネル,ブーグロー,カイユボット,アドルフ・ツィーグラーらの画は,下品だったりマンガチックだったりします。(片目の) 網膜像に近いはずなのに,「世界は実際はこんなふうに見えない」という感じを引き起こします。ジェニー・サヴィルの場合は,不快感を狙ってやっていると思います。

http://www.sothebys.com/content/dam/stb/lots/L16/L16022/168L16022_936N7_comp.jpg

視覚像と透視法や網膜像とは無関係であり,透視法の図式化は格下の作品かゲテモノしか生み出しません。

もしあなたが言うように、人類が同じ機能の目や脳を獲得した時から、人類が一様に外部世界を知覚認識していたとするならば、何故、現実のモノや色を指し示す言葉の量や指し示す範囲が各言語によって異なっているのかです。ソシュールはその違いに着目し記号学を打建てました。特に色を指し示す言葉は各言語に著しい差が見られます。それと同様に、絵においても各文化ごとに異なっています。

例えば、ジオットの絵を見れば、…透視法的形態だけを問題にすればですが…私には透視法の未完成が目に付き、「何故こういう風に描いたのだろう。実際そう見えるだろうから、ここをそういう風に修正すればいいのに。」などとかつて思っていました。しかし、ジオットはそう思わなかったし、修正しなかったのです。そして当時の鑑賞者も誰一人そう思わなかっただけでなく、今までの絵と比べ、最高の「見たまま」描かれた絵という評価を下したのです。

心理学者岩井寛は透視法を真の客観描写とした上で、真の客観描写は自我の統合と主体性の確立過程と並行して行われると述べています。そしてその過程を個体の成長過程と類比し、アニミズム、シャーマニズムの時代と類比する乳幼児、幼児期。真に客観的な対象に興味を抱き始める児童期を経て、思春期において自我が統合され主体性に目覚めるのがルネッサンスであり、その結果、真の客観描写が行われた、としています。これは典型的な文化進化論であり、世界に先立って西洋がいち早く思春期に到達したという西洋優位論に繋がります。これに準ずれば日本文化は幼児か児童です。この劣等と高等、未開と進歩という考えが20世紀前半を支配し、西洋が非西洋を植民地支配することを正当化します。

記号と象徴とは全く違います。

> ゴンブリッチはそうしたことは言っていませんが、「図式」はそうしたパラダイムで読み取ることができます。

ゴンブリッチは図式の体系を言語体系になぞらえていますが,透視法は彼の言う修正 (correction) のための一方法であって,図式 (schema) に属するものではありません。

> 言語記号「青」は、それが在ることによって緑と区別され現実が認識される

これは嘘です。人間が自分の持っている色彩語彙よりはるかに多くの種類の色を見分けられることは,毛糸を使った実験で確かめられています。

> 何故、現実のモノや色を指し示す言葉の量や指し示す範囲が各言語によって異なっているのかです。

それは民族の必要によると思われますが,結局は分かりません。言葉の通じない異民族と接したとき,外界の認識も違うだろうと思う人間はいません。認識は同じだと直観するから,同じ対象を呼び合い,同じことをやってみて動作の名称を伝え合い,通訳できる人が現れてくるのです。

まさに,認識は人類に共通のはずなのに,それを表す記号は言語ごとにばらばら,したがって記号は恣意的だということになるわけです。認識自体がばらばらだと考える人は,実は人類ではないのかもしれません。

> 私には透視法の未完成が目に付き、「何故こういう風に描いたのだろう。実際そう見えるだろうから、ここをそういう風に修正すればいいのに。」などとかつて思っていました。

その時点で将来の見込みはなかったと思います。

> 心理学者岩井寛は透視法を真の客観描写とした上で、真の客観描写は自我の統合と主体性の確立過程と並行して行われると述べています。

こういうのもあなたとは違った方向で大迷惑です。

> その翔矢がソシュールの記号論だと思いますが…

「翔矢」って何ですか?

記号は恣意的なので,約束ごとを知らなければ意味は分かりません。言葉が通じないときに,よく画を描いて意思を伝えようとすることから分かるように,画は記号ではありません。言語はどれも等しく記号の体系ですから,そこに優劣はありませんが,すべての人類から評価されやすい画というものはやはり存在します。

> そうしたことを鑑みれば、芸術、美術の分野は如何に遅れているかということです。②一様に認識されていた世界に,ジョットやレオナルドの画は近かった。説明として②の圧勝でしょう。などと無邪気に言う人が如何に多いかであり、ここに、このブログを続ける価値があると改めて思います。

では「①単なる偶然,流行のいたずら」ですか?

ブログ主の立場: 人間は既存の図像に基づいてしか,世界を見て認識することができない。図像は概念なので記憶できるが,視覚は記憶できない (最初の図像は神が与えたか,隕石に乗って降って来た)。どのような画が残っているかは必然であり,それは人間に見えたものの総体である。すなわち,画に描かれていないものは誰にも見えなかった (画を描く文化をもたない人々は盲目である)。描かれた画はそれを見た人間の認識を変化させるが,どのような画が人々に影響を与えるかは偶然である。透視法絵画は光学機器によって偶然に現れ,誰にも見えなかった世界の姿を人間にもたらした。客観世界は実在しない。

私の立場: 人間の視覚に基づく認識は,特別の理由がないかぎり共通で,かつ変化しない。視覚は容易に記憶できないので,正確に記録したい場合はスケッチを行う。どのような画が残っているかは偶然であり,人間に見えたものの一部が描かれているにすぎない。どのような画が人々に評価されるかは,人間に共通の視覚認識に近いか否かで必然的に決まる (近さの水準は時代や地域により異なる)。透視法絵画は,既に評価されていた表現法を光学機器によって精密化するという意図で現れた。客観世界の実在は証明できないが,実在すると仮定した方が諸現象を効率よく説明できる。

透視法は修正のための一方法ではありませんし、図式の活用でもありません。

色を同時に見比べ、同じか近いものを選択することと、認識することは違います。毛糸を使った色盲検査には不備があると思います。これは透写装置による視覚像のなぞりと同じであり、その作業は概念作用を極力抑えたものです。そういった意味で透視法の原点、透写装置での作業は概念作用である修正や図式ではないのです。

各言語において、そこに指し示すものの範囲に差があることから、認識は現実世界から生み出されるものではなく、言語から生み出される、言語そのものとソシュールは考えました。それがセミオロジーです。オオカミは犬の範疇か、そうでないかは各言語で異なるといいます。又、ヘレンケラーは教師に言葉「水」が水を指し示すと教えられた時、彼女の世界は「水」と「そうでないもの」に分節されたといいます。そこから言葉によりどんどん世界は分節されます。それが概念、認識であり彼女にとってその発現です。

言語を持った人類は「認識」しますが、その認識は共通ではありません。分節の仕方、つまり指し示す範囲の異なる各言語により異なります。言語記号が恣意的というのは、言葉「オオカミ」が狼と結びついたのはルールや法則性も無く、恣意的だという意味です。

好き嫌いや優劣を問題にせず、一般論として、ジオットはダヴィンチと比べると透視法の未完成において歪に感じませんか。感じなければこの話はここまでです。

「蕪矢」の誤りでした。音をたてながら飛んでいく矢です。

ソシュールは絵画は一般記号としていますが、私は反対です。透視法絵画、この記事では写真原理絵画以外の絵は言語記号に類する記号です。

カンディンスキーの抽象画宣言というのがありますが、これは世界の人が一様に理解することを妨げる、固有の神話性、宗教性、民族性、文化性などを一切排除した理想の絵画が彼が提唱する抽象絵画です。これは社会主義宣言であり、美術のメインストリームは未だこの考えに侵されています。私はこれに反対しているのです。

上記したように、言語記号が指し示すものとの結びつきや、その範囲の規定などは正に「①単なる偶然」の結果であり、それをソシュールは言語の恣意性といいました。しかし図像に関しては全くの恣意性とは言い切れない所があります。それは今まで無かった廊下の「ハ」の字や青空が、それが…如何いう理由であろうと…描写された途端、一気に伝搬するのは恣意性では説明が付きません。しかし②では、その描写が伝来するまで日本に存在しなかった理由が説明できません。

「画を描く文化をもたない人々は盲目である」と言いますが絵を描かない文化、あるいは言葉を持たない文化など在るのですか。

又、図像は言語と同様に固定されていません。変化するのです。新しく生まれたり消えたりします。小さなものでは日常的に起こっています。図像、言語体系は神やUFOから与えられたのではなく、人間集団が創り、又、創り直します。

ソスュールの言う「記号」は symbol ではなく semiosis で,体系の中の要素です。パノフスキーは「象徴」をそのような意味で使っていないので,結びつけることはできません。

> 透視法は修正のための一方法ではありませんし

ゴンブリッチは "To satisfy this demand you had to know the modifications of the schema caused by the angle of vision, or, in other words, you had to understand that branch of projective geometry known as 'perspective'." 「この要求 〔鑑賞者は画中の出来事の目撃者であるべきだ〕 を満たすためには,(人は) 視角によって起こる図式の修飾を知らなければならなかった。言い換えれば,『透視法』として知られる射影幾何学の一分野を理解しなければならなかったのだ」 ("Art and Illusion") と述べています (瀬戸訳 pp.221-222 に対応)。

> 色を同時に見比べ、同じか近いものを選択することと、認識することは違います。毛糸を使った色盲検査には不備があると思います。

色盲検査ではありません。色の認識の具体的な機会は,多くの場合,様々に染色された糸や布を同時に見比べることだったと思います。自然界はそれほどカラフルではなく,特に寒冷地や乾燥地帯では殺風景なものです。色彩語彙の少ない民族でも,色彩豊かな衣装や化粧法を文化としてもっていることはしばしばあります。「言葉の通りに見えている」などというのは大嘘です。

これも真っ赤な嘘です。記号の体系がもつ構造を明らかにする学問が記号学 (semiology) です。

> オオカミは犬の範疇か、そうでないかは各言語で異なるといいます。又、ヘレンケラーは教師に言葉「水」が水を指し示すと教えられた時、彼女の世界は「水」と「そうでないもの」に分節されたといいます。そこから言葉によりどんどん世界は分節されます。それが概念、認識であり彼女にとってその発現です。

オオカミが犬の範疇に入る言語をもっていても,オオカミと犬とは区別できます。ヘレン・ケラーの認識を,ハンディキャップのない人間が理解することは不可能でしょう。

> 言語を持った人類は「認識」しますが、その認識は共通ではありません。分節の仕方、つまり指し示す範囲の異なる各言語により異なります。言語記号が恣意的というのは、言葉「オオカミ」が狼と結びついたのはルールや法則性も無く、恣意的だという意味です。

全然違います。認識は共通と直観されるにもかかわらず,同じ動物が例えば日本語では「オオカミ」,英語では 'wolf',スペイン語では 'lobo' と呼ばれ,恣意的だということです。

> ソシュールは言語が無ければ観念は生じないといい

これも怪しいですが,内容は間違っていないでしょう。そもそも,観念と認識とは違います。われわれは言葉にできないいろいろなことを認識しています。

記号化した図像とは,配線図のようなものに限られます。

> 一般論として、ジオットはダヴィンチと比べると透視法の未完成において歪に感じませんか。

もちろんそう言われればそう感じます。まずそこが気になるという点がおかしいのです。

> ソシュールは絵画は一般記号としていますが

それって出典は何ですか?

> カンディンスキーの抽象画宣言というのがありますが、これは世界の人が一様に理解することを妨げる、固有の神話性、宗教性、民族性、文化性などを一切排除した理想の絵画が彼が提唱する抽象絵画です。これは社会主義宣言であり、美術のメインストリームは未だこの考えに侵されています。私はこれに反対しているのです。

そんなメインストリームは聞いたこともありません。本人はあれやこれや言っていますが,カンディンスキーの画ほど個性的なものもないでしょう。彼でなければ絶対に描けないと思います。特に色彩がすばらしい。少し野暮ったいような,しかし暖かみのある,あれは紛れもなくロシアの色です。シャガールにも通じるところがあります。

認識は人類共通なのに,シニフィアンは言語ごとにばらばらなので,言語は恣意的記号であって言語自体の約束ごとにのみ従っていると見なされるのです。あなたはソスュールを根本的に誤解しています。

> それは今まで無かった廊下の「ハ」の字や青空が、それが…如何いう理由であろうと…描写された途端、一気に伝搬するのは恣意性では説明が付きません。

前からそう見えていたのだと考えれば簡単に説明できます。

> しかし②では、その描写が伝来するまで日本に存在しなかった理由が説明できません。

青の顔料は得られなかったのでしょう。透視法的表現は全くなかったわけではありませんが,そのようなイリュージョンが特に効果的な画の形式は思い当たりません。結局は偶然であり,画に描かれて残っているのは人間に見えたものの一部にすぎないのです。

> 私は芸術を科学に近づけたいのです。

一体何のためにですか? 芸術が科学の研究対象になることはあっても,芸術が科学に近づくことはありえません。両者は相容れないものです。

"Not what man knows but what man feels, concerns art. All else is science." 「人間が知っていることではなく,人間が感じることが芸術に関わる。他のことはすべて科学である」 (Bernard Berenson, 1897)

それだけではありません。人類ならみな鉄器を使うといった直観がはたらかないからです。現に,アンダマン諸島には鉄器を持たない人たちがいました (今もいる?)

小学校の先生が,縄文人も言葉を話した,笑った,泣いた,そして世界を私たちと同じように見ていたと言っても,何ら問題はありません。根拠も合意も不要ですし,非科学的とされることもありません。

> 「画を描く文化をもたない人々は盲目である」と言いますが絵を描かない文化、あるいは言葉を持たない文化など在るのですか。

そこを「あるいは」でつなぐことはできません。

文様は描くが画は描かないという民族はけっこういます。例えばアイヌはそうです。当然盲目ではありません。文様しか見えないわけでもありません。

> 図像、言語体系は神やUFOから与えられたのではなく、人間集団が創り、又、創り直します。

人間が視覚から直接図像を作ることができないなら,最初の図像は必ず神か宇宙から来たはずです。他の可能性はありません。

> そしてコンピュータやスマホなどの最新技術には量子力学理論の応用が必須であると言われています。

それが客観世界の否定とどう関わるのですか?

仮に客観世界が実在しないと「科学的に」証明されたとしても,動物としてのヒトは世界が実在するという前提で生き続けていくでしょうから,何も変わりません。

上の引用は透写装置での作業を言っているのではありません。透写装置で得られた図像、これがそれまでとは異なるルネッサンスにおいて新しく加えれれた「 視角によって起こる図像」であり、それを「以前からの図式に修飾(修正)し」「知らねばならなかった」あるいは「射影幾何学の一分野を理解しなければならなかった」とは、デッサン帖などに掲載された射影図を模写し、修飾(修正)された図式として学ぶ、体に取り入れる必要があったということです。マキノヨシオが言う「嫌でも(それを)学ばなければならない」とはこのことです。

「これも真っ赤な嘘です。」とはソシュールに言ってください。

オオカミが犬の範疇に入る言語であるなら「オオカミと犬とは区別できます。」はありません。この場合、オオカミは犬なのですから、犬は上位カテゴリーで、獣→犬→オオカミと、オオカミと秋田犬やオオカミとネコとの区別とは全く違います。

「われわれは言葉にできないいろいろなことを認識しています。」是非、例を挙げてください。

「それって出典は何ですか?」…出典も何も、記号学関係の本を読めば普通に出てくるでしょう。ソシュールは特殊な言語記号以外の記号を一般記号と区別したのです。

「そんなメインストリームは聞いたこともありません。」あなたが知らないでけです。

最後に言語記号の恣意性についてソシュールを引用しておきます。「言語記号は恣意的である。与えられた聴覚映像(シニフィアンのことです)と特定の概念(シニフェのことです)を結ぶ絆は、そしてこれに記号の価値を付与する絆は、根底的に恣意的な絆である。…つまり、例えばsoeur(姉妹)という概念は、いかなる性格、いかなる内的関係によっても、これに対応する聴覚映像を形成する一連のs+ǒ+rという音とは結ばれていない。」(第三回講義 断章番号1123.1124)…これが縦の関係とすると、次に横の関係、つまり分節範囲の恣意性が述べられます。

「文様は描くが画は描かないという民族はけっこういます。」文様も絵の一種です。西洋リアリズムから見れば日本の絵も装飾的、文様的とみなされます。

現実的には難しいけれど、思考実験として、生まれてから成人になるまで、一切写実的な絵や写真を見せないで子供を育てたとします。その子は一体どうなるのか。どうなるもこうも、それが日本やアイヌです。認識してればそう描きます。何の問題もありませんしそれが文化の固有性です。

「他の可能性はありません。」それでは最初の言語は神かUFOがもたらしたというのですか。発話の始原が早いのか、文字の始原が早いのか解りませんが、文字の始原は絵でもあったのです。

「でしょうから,何も変わりません。」それは個別の趣向性の問題です。その趣向性から、テレビや自動車、パソコン、スマホを神の贈り物として平安に暮らせばよいのです。しかしパソコンや自動車、スマホは人間が作るのです。神ではありません。その際、創造する人とそれをただ動物的に享受する人に二分されます。私は今まで創作者として生きてきましたから、これからもそうありたいと思うだけです。

岡田武氏は

目の前の対象物を紙に写し取る作業を 「見たまま描いた」 というより 「見えるように描いた」 という言葉の方が的を得ている、というようなことが言いたかっただけなのだと思います。

絵の描き方(ここではデッサンや模写)を教示するときには「見たままに描け」という言葉が使われることがほとんどで、「見たままには描けない」なんて大胆な言葉を使うことは稀ですから。

ケムに巻こうとしてもダメです。ソスュールの言う「記号 (semiosis あるいは signe)」は (言語) 体系を構成する要素ですが,パノフスキーは「象徴 (symbol)」にそのような特徴づけをしていません。あなたが示した根拠は「象徴とはsymbolと訳されます。symbolとは象徴、記号、符号、表象と訳されます」という,ただの辞書的知識です。

> 「 視角によって起こる図像」であり

はいアウト。「視角によって起こる (caused by the angle of vision)」は,「図像 (schema)」を修飾するのではなく,「修飾 (modifications)」を修飾します。Modification (動詞 modify から派生した名詞。デキゴトを表す) を cause (引き起こす) することはできますが,schema (モノを表す) を cause することはできません。

> ガイ・ドイッチャーの「言語が違えば、世界も違って見えるわけ 」でこの経緯が詳しく書かれています。

いくらか影響を与えるらしいことは分かりますが,「言語が違えば世界が違って見える」を,文字通りに受け取る人はほとんどいないでしょう。

> 「言葉の通りに見えている」などと言っていません。

では,人間は持っている色彩語彙より多くの色を認識できるんですね。もし答が NO なら,色彩に関しては「言葉の通りに見えている」と言っていることになります。

> 「これも真っ赤な嘘です。」とはソシュールに言ってください。

ソスュールは「認識は現実世界から生み出されるものではなく、言語から生み出される、言語そのもの」などと言っていません。嘘吐きはあなたです。

十分ありえます。われわれが「オオカミ」と呼ぶ動物が,当該言語における「犬」の範疇の中で,例えば「尾が大きい」などの標識を付けられている可能性があるからです。

> 「われわれは言葉にできないいろいろなことを認識しています。」是非、例を挙げてください。

われわれは違う音や声,匂い,味を識別できますが,どう違うのか言葉で的確に説明することができません。

> ソシュールは特殊な言語記号以外の記号を一般記号と区別したのです。

普通に出て来るなら出典を容易に示せるはずです。そこでソスュールは絵画を一般記号の一つとしていなければなりません。

> 「そんなメインストリームは聞いたこともありません。」あなたが知らないでけです。

ソースを示してください。そもそも,私が「どのような画が人々に評価されるかは,人間に共通の視覚認識に近いか否かで必然的に決まる」と言ったのに対して,抽象絵画を持ち出すのは全く的外れです。おそらく「社会主義」を攻撃しておけば同意が得られると考えたのでしょう。

はい,そういうことです。ソスュールは言語学のバイブルのようなものですから,ウェブ上にもたくさん情報があり,明らかにおかしいというものはあまり見かけません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A8

シニフィエにあたる場所には,同じ木の画像が置いてありますね。

> 「言語記号は恣意的である。与えられた聴覚映像(シニフィアンのことです)と特定の概念(シニフェのことです)を結ぶ絆は、そしてこれに記号の価値を付与する絆は、根底的に恣意的な絆である。…つまり、例えばsoeur(姉妹)という概念は、いかなる性格、いかなる内的関係によっても、これに対応する聴覚映像を形成する一連のs+ǒ+rという音とは結ばれていない。」

はいそうですね。で,どうして「恣意的」なのかというと,ごく大雑把には,フランス語以外の言語で「姉妹」という概念が soeur と呼ばれず,soeur に似た音でも呼ばれないからです。ソスュールは西洋人なので (?) 客観世界の実在を疑うことはありません。あなたのソスュール解釈は全部間違っています。

> 文様も絵の一種です。

文様しか描かない民族には,文様しか見えないということですよね。あなたの立場では,描かれたものは人間に見えたものの総体なのですから。

最初の図像の話をしているのであって,最初の言語のことなんか知りません。

> 発話の始原が早いのか、文字の始原が早いのか解りませんが、文字の始原は絵でもあったのです。

無文字の言語が何千種と報告されているのに,文字の方が早いわけはないでしょう。人間が視覚から図像を作れないなら,最初の文字も神か宇宙からということになります。他の可能性はありません。

> しかしパソコンや自動車、スマホは人間が作るのです。

それらを作った人も,世界は実在するという前提で生きています。そうでないと誰にも使ってもらえません。だいたい,自動車なんて完全にニュートン力学で走っています。カーナビは知りませんが。

> 私は今まで創作者として生きてきましたから、これからもそうありたいと思うだけです。

人類が共感することはないと思います。

これは久しぶりに面白い質問です。人は認識に至るまで感覚→知覚→認識という経路を辿るといわれています。例えば目の前に真っ赤なスクリーンがあり、それを見た時点に限り、脳はある種の反応をします。それを今風に視覚的クオリアとかいいます。この時、こうした反応から「赤」「真っ赤なスクリーン」「私は今赤いスクリーンを見ている」とか浮かび上がります。そしてスクリーンを見るのを止めれば、「真っ赤なスクリーン」「私は今赤いスクリーンを見ていた」というのは残りますが、視覚的クオリアなるものは消えてなくなります。そこで前者は認識であるのは間違いないですが、視覚的クオリアは認識かどうかという問題です。

もし「赤」という言語を持たない部族があるとすれば、彼はそのスクリーンを見た時、我々と同様の視覚的クオリアが生じますが、我々はそれを「真っ赤なスクリーン」「私は今赤いスクリーンを見ている」と発現しますが、その部族は「赤」は持たないから、「赤」が含まれる色、例えば「黒」で「真っ黒なスクリーン」「私は今黒いスクリーンを見ている」となります。そして我々の場合であっても「まっ赤」はスペクトルの赤の内のある範囲を指し示していますが、それをもっと細かく分節し、「えーまっ赤」「びーまっ赤」「しーまっ赤」とすればそれらは区別され、同じスクリーンでも「私は今、えーまっ赤ではなくびーまっ赤のスクリーンを見ている」となります。つまり語彙とともに分節される色が増えるのです。

> これは久しぶりに面白い質問です。

あなたにとって面白かろうと面白くなかろうと,間違いは間違い,嘘は嘘です。色相表を持ち出さなくても,さっき見た「赤」あるいは「黒」と,いま見ている「赤」あるいは「黒」とは違う,と分かる (しかし細かい色名は言えない) 場合はいくらでもあるでしょうから,明らかに色彩語彙より多くの色を認識しています。

昔の絵師も廊下はハの字に見ていたでしょうし,それを覚えてもいたでしょう。しかし,天地の詰まった絵巻で廊下をハの字に描いてもいいことは何もないと思います。廊下が主役の画が出来てしまいます。遠くの山を小さく描いた画はあります。

> これが図式と修正です。

違います。図式は絵手本のようなもの,修正は図式に基づいて描いた画を視覚像に近づけることです。

「視覚像と透視像とが乖離する場合,」「リアリズムは透視法には従いません。」などありません。それは真実かどうかではなく、そうした考え、想定、合意、制度が透視法により施行されたという歴史的事実があるのです。透視法により写真原理絵画が生まれ、そのことにより見えたままの世界がそこに実在する、=各々の視覚像は同じ世界を捉える=世界は厳然と実在する=リアリズムという想定、合意、制度が生まれたのです。従ってリアリズム、実在論、視覚像と実在の世界との一致等々は透視法によって想定されたのであり、「視覚像と透視像とが乖離する場合,」「リアリズムは透視法には従いません。」は理論上ないのです。又、真実かどうかは別にして、もし網膜像、視覚像が各々ばらばらで共通性がないと想定、合意されたら、リアリズムは生まれなかったのです。原因要因の写真原理絵画が発生しなかった日本にリアリズムなど生まれなかったようにです。

絵師も廊下はハの字に記憶し認識していたなら何故それを描かなかったのか。描かない理由が様式にあるのなら、透視法が入った途端、その大事な様式をあっさり捨てたのか、説明が成り立ちません。そして青空の表現です。青空を知覚認識していたなら、それを描かない理由として「天地の詰まった絵巻」様式は説明になりません。ここには色の場合と同様に認識し記憶するには概念「青」が要るように概念「図像」「図式」が要るのです。

嘘です。ルネサンスは「写真原理絵画」より 100 年以上前に始まっていますし,フランドルでは「写真原理絵画」とほぼ同時に,フィレンツェの技術とは独立して,「見たものをそのまま描く」画が現れました。

> 「視覚像と透視像とが乖離する場合,」「リアリズムは透視法には従いません。」などありません。

> 「視覚像と透視像とが乖離する場合,」「リアリズムは透視法には従いません。」は理論上ないのです。

そのような実例は珍しくありません。つまり,「リアリズム、実在論、視覚像と実在の世界との一致等々は透視法によって想定された」が誤りなのです。

> 原因要因の写真原理絵画が発生しなかった日本にリアリズムなど生まれなかったようにです。

粉本主義が広まる前は,すべて日本流のリアリズムでした。

> 大雑把に「濃い青」「くすんだ青」「暗い青」となり、言葉での再現、あるいは絵具や色見本による再現は私と大きな差ができると思います。

「濃い」「くすんだ」「暗い」も言葉による再現の一種です。それと自慢うざい。

その言語の話者は,色相表を使わないかぎり,「黒」の中をさらに区別することは一切できないと言うのですか。ウォーフの答は実質上「できない」だったので,そんなはずはないと批判されたのです。われわれは言葉にできない多くのことを認識しています。

> 描かない理由が様式にあるのなら、透視法が入った途端、その大事な様式をあっさり捨てたのか、説明が成り立ちません。

線遠近法が活かされるような主題と様式を同時に見出したからです。

> 青空を知覚認識していたなら、それを描かない理由として「天地の詰まった絵巻」様式は説明になりません。

顔料がなければ描けません。

> この学び取った図式、図像を現実に合わせ組み合わせたり変形したりすることをゴンブリッチは修正といいます。

違います。図式に基づいて描いた画を,視覚像に近づくように描き直すことが「修正」です。

「「図像 (schema)」を修飾するのではなく」は,「「図式 (schema)」を……」の間違いでした。ゴンブリッチの "the modifications of the schema" という表現は言葉がアマいと思いますが,"schema and its correction" ではなく,あくまで "schema and correction" なので,修正の対象は図式ではなく画です。

http://www.mfa.org/collections/object/206086

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/56534

主題は竜宮城や芝居小屋といった大きな建物で,これを贅沢な絵巻ではなく,1 枚物の版画に収めたわけです。透視法が入って来るのと同時に,それを効果的にする主題と様式を見出した点が,政信の優れたところです。ハの字が活きるような主題を何も想定できず,ただハの字がなかったと騒いでいる人とは違うのです。

もしこれがフイレンツェと関係なく成立したとしても、日本、東南中央アジアやインド、アフリカ、アメリカ大陸にはありませんでしたから、「ルネッサンスに西洋で成立した」で間違いはないと思います。

>「リアリズム、実在論、視覚像と実在の世界との一致等々は透視法によって想定された」が誤りなのです。

それでは何によって想定されたのですか。その理由を言わなければ何でも言えます。

>粉本主義が広まる前は,すべて日本流のリアリズムでした。

粉本主義が広まる前というのはいつ頃ですか。そして「日本流のリアリズム」とは何ですか。

>「濃い」「くすんだ」「暗い」も言葉による再現の一種です。それと自慢うざい。

そうです。言葉による再現です。視覚は記憶できないのです。視覚を概念に変換してそれを絵具や色見本に当てはめます。「うざい」と思うなら、コメントしなさんな。あなたの知識の無さから、どうしてもそう思うことになります。

違います。ベローナ語の「黒」には我々が分節する「青」「緑」「紫」「ブラウン」「赤」の一部を含み、ベローナ語「黒」という記憶から絵具や色見本で現すなら、その選択に非常に広い範囲があるということです。ここで我々の「青」の内に「コバルト」「ターコイズ」「藍」などの語彙を持っていたら「青」をもっと細かく分節でき、記憶からの再現の精度が上がるという話です。こうした例において全体の文脈を知るべきです。又、ウォーフの仮説には強い仮説と弱い仮説があり、前者は否定されていますが、後者はそうではありません。しかし、その否定も視感覚と知覚認識の区別が為されていないことに因るのではないかと私は思っています。

言葉にできない知覚認識は確かにあります。それは図像、ゴンブリッチの言う図式です。これは言葉ではありませんが概念です。その他にあるというのなら是非教えてください。

>顔料がなければ描けません。

当時、青の顔料や染料はありました。信貴山縁起絵巻の飛倉の巻の水の表現を見てください。

>図式に基づいて描いた画を,視覚像に近づくように描き直すことが「修正」です。

画は図式で成り立っているのだから、画を修正するとは図式を修正することです。

「描写しなければならないものに適応する前に、まずその図式を知り構成しなければならないのである。」p172

とりあえず,「写真原理絵画」は成立論から消えてください。

> それでは何によって想定されたのですか。

人類の直観です。ジョットは古代ローマ遺跡の絵画からリアリズムを学びましたが,リアリズムは洞窟壁画まで遡ります。

> 粉本主義が広まる前というのはいつ頃ですか。そして「日本流のリアリズム」とは何ですか。

土佐派が宮廷の絵所を世襲し始めた 14 世紀より前です。基本的には視覚像に近く描くのが優れているとされていました。

> そうです。言葉による再現です。

「濃い青」「くすんだ青」「暗い青」「(ただの) 青」以外の「青」は,一切区別できないということですね。

> 「うざい」と思うなら、コメントしなさんな。

ブログで嘘ばかり広めるな。

ベローナ語の話者は,われわれが言う「青」「緑」「紫」「ブラウン」「赤」を,絵具や色見本と見比べないかぎり,互いに区別できないということですね。

> 言葉にできない知覚認識は確かにあります。それは図像、ゴンブリッチの言う図式です。これは言葉ではありませんが概念です。

文様しか描かないアイヌの人たちは,文様しか見えないということですね。

> その他にあるというのなら是非教えてください。

既出です。

> 信貴山縁起絵巻の飛倉の巻の水の表現を見てください。

あの作品は特別です。昔,大学でレポートを書きました。倉を追う長者一行の上空にも,高価な群青の痕跡が残っています。最も面積の広い空に青を使うのは大変な贅沢だったと思います。

> 画は図式で成り立っているのだから、画を修正するとは図式を修正することです。

すごい屁理屈ですね。臭すぎます。

> 「描写しなければならないものに適応する前に、まずその図式を知り構成しなければならないのである。」p172

誤訳です。"Every artist has to know and construct a schema before he can adjust it to the needs of portrayal." 「どの美術家も,図式を知り構成して初めて,その図式を描画の必要に合わせることができるのだ」描画のうえで必要となる様々な事柄に図式を合わせるのであって,描こうとする対象に図式を当てはめるのではありません。